Zusammenfassung

Oder können Mensch und Baum sich gegenseitig noch retten?

In allen vorchristlichen Kulturen sind die Bäume als göttliche Wesen oder als Sitz der Götter verehrt worden. Bäume galten als heilig. Noch unsere Großeltern pflanzten bei der Geburt ihrer Kinder jeweils ein Bäumchen - überzeugt davon, dass Baum- und Menschenleben in einer natürlichen Beziehung zueinander stehen. Das Baumsterben unserer Tage macht deutlich, in welch katastrophalem Ausmaß diese Beziehung heute gestört ist.

Kurt Allgeier, einer der profiliertesten deutschsprachigen Sachbuchautoren, beschreibt mit Engagement und großen Detailkenntnissen, was wir den Bäumen zu verdanken haben und wie wichtig gesunde Bäume für unser Leben und für unsere Gesundheit sind. Er legt dar, was wir an gesunden und gesundmachenden Früchten, Beeren, Säften, Blättern, Rinden, Wurzeln von Bäumen ernten können - und wem diese Medizin helfen kann. Neben genauen Gebrauchsanweisungen stellt er alte Weisheiten über die Heilkraft der Bäume vor, ergänzt durch neue wissenschaftliche Einsichten.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Zwei Bäume –

das Schicksal der Menschheit

»Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.

Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse…« (Genesis 2/7)

Das Paradies – der Ort auf Erden, an dem es keine Not, keine Entbehrung, keine Mühsal, keinen Tod gegeben hat, die ursprüngliche Heimat des Menschen – war ein wunderschöner Baumgarten. In seiner Mitte stand nicht nur ein ganz besonderer Baum, der mit dem strikten Verbot belegt war: »Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon ißt, wirst du sterben.« (Genesis 2/16)

Neben diesem Baum gab es noch einen zweiten herausragenden Baum: den Baum des Lebens. Für seine Früchte existierte kein Verbot. Doch die ersten Menschen haben sich offensichtlich nicht für das interessiert, was ihnen Unsterblichkeit vermitteln und das ungetrübte Glück hätte erhalten können – sondern für die Erkenntnis, für das Bewußtsein, wie wir heute wohl sagen würden.

Die beiden Bäume in der Mitte des Paradieses sind die Schicksalsbäume der Menschheit geworden.

Verführt von der Schlange – aber wohl mehr noch von der lockenden Köstlichkeit der Früchte, von der Ahnung, daß es noch mehr geben muß, als Unbekümmertheit – übertraten die Stammeltern das Verbot – vielleicht müßte man auch hier eher formulieren: die Warnung. Eva »nahm von seinen Früchten und aß; sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, daß sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz…« (Genesis 3/6)

Das heißt doch: Die ›Unschuld‹ des rein animalischen Daseins war mit dem Genuß der verbotenen Früchte dahin. Im Menschen ist das Bewußtsein aufgeblitzt – und damit wurde er belastet mit all dem, was ihn seither unglücklich, leidend, krank macht: mit der Angst vor der Zukunft; mit dem Wissen um die eigene Unzulänglichkeit, der Allgegenwart und ständigen Verfügbarkeit der Sexualität (»Sie erkannten, daß sie nackt waren…«); mit der Freiheit, fortan nicht mehr nur natürlichen Regungen und Instinkten zu folgen, sondern ›widernatürlich‹ und sogar gegen die eigene Einsicht und Überzeugung handeln zu können – was Scham und das Gefühl der Schande, Bedauern und verzehrende Reue nach sich ziehen mußte; mit dem Erleben mächtiger Gefühlsregungen wie Haß und Neid, Lüge und Mißtrauen…

Damit aber war alles verloren, was das Paradies ausgemacht hatte: der innere Friede, die Geborgenheit in der natürlichen Schöpfung, das Freisein von Leid und Krankheit – und auch der Zugang zum Baum des Lebens, der nur im Paradies zu finden ist und nur dem in Glück und Harmonie lebenden Geschöpf seinen Segen, nämlich Gesundheit und ewiges Lebens, schenkt.

Der Baum der Erkenntnis hat das Gottesgeschöpf zum Menschen gemacht – mit der Fähigkeit, über sich und die Welt nachzudenken, zum Techniker, zum Wissenschaftler, zum gottähnlichen Wesen zu werden, wie es die Schlange versprochen hatte. Der riesige Verlust brachte einen noch größeren Gewinn: die Chance nämlich, ein wesentlich größeres Glück zu finden, ein Glück, das bewußt erlebt werden kann. Doch der Weg dahin führt durch die Zerrissenheit, durch Not und Leid.

Die Bibel schildert das so: Weil Adam und Eva gegen das Verbot im Paradies verstießen, wird die Natur vom Schöpfer verflucht. Zur Frau sagt er: »Viel Mühsal bereite ich dir, sooft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach dem Mann, er aber wird über dich herrschen.« Zum Manne sagt er: »So ist verflucht deinetwegen der Ackerboden. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln läßt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes mußt du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du, zum Staub mußt du zurück.«

Der Zugang zum Baum des Lebens wird damit vorerst blockiert: Dann sprach Gott der Herr: »Seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse. Daß er jetzt nur nicht auch noch die Hand ausstreckt und auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ißt und ewig lebt!« Damit dies nicht geschehen kann, vertreibt der Schöpfer die Menschen aus dem Paradies und läßt den Zugang zum Baum des Lebens mit Schwert und Feuer bewachen.

Ist der Weg zurück damit für immer verbaut?

Nein. In den letzten Zeilen der Heiligen Schrift, in der Apokalypse des Johannes, taucht der Baum des Lebens wieder auf. Er steht in der heiligen Stadt Jerusalem, wo nach dem Jüngsten Tag die Seligen leben, zu beiden Seiten des kristallklaren Stroms mit dem Wasser des Lebens, der vom Thron Gottes und vom Thron des Lammes ausgeht: »Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, stehen Bäume des Lebens.

Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Denn: der alte Fluch, bei der Vertreibung aus dem Paradies ausgesprochen, ist aufgehoben: »Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft… Selig, wer sein Gewand wäscht. Er hat Anteil am Baum des Lebens« (Apokalypse 22/3; 22/14)

Das heißt: Wir Menschen sind unterwegs zum Baum des Lebens. Er ist uns nicht verloren. Wir werden ihn finden, wenn wir unsere mit dem Genuß der Früchte vom Baum der Erkenntnis erworbene Zerrissenheit überwunden haben.

Überaus eindrucksvoll skizziert die Heilige Schrift knapp aber unübertrefflich das Schicksal der Menschheit: Adam und Eva haben sich nicht für das ungetrübte Wohlergehen entschieden, sondern für das Wissen und Denken, für die Gottähnlichkeit, für das Menschsein. Sie sind nicht schuldig geworden im herkömmlichen Sinn, sondern haben die Tür aufgestoßen, einen ganz wichtigen Schritt der Evolution vollzogen – einen Schritt, der gefährlich war, viel Not, Entbehrung, Gefahren, Fehler ermöglichte, ohne den Menschsein aber nicht möglich gewesen wäre. Wir müssen mit Zerrissenheit und Anfälligkeiten leben, mit der Chance, alles zu erreichen, und dem Risiko, alles zu zerstören. Bis zu jenem Tag, an dem wir die Zerrissenheit durch einen neuen gewaltigen Schritt überwunden haben, weil wir hineingewachsen sind in eine größere Menschlichkeit, die in ihren Naturanlagen nichts ›Tierisches‹, nichts Verwerfliches, nichts Sündhaftes mehr sieht, das es zu überwinden gälte. Erst dann, wenn wir die beiden Zentralbäume des Paradieses gekostet haben, wird die Unrast unseres Herzens gestillt sein.

Anders gesagt: Krankheit, Leid, Not und Tod sind nicht das Ergebnis einer verwerflichen Schuld, die wir abzubüßen hätten, sondern die Folge des Heraustretens aus der reinen Animalität, des Wachsens in eine höhere Daseinsform, des Ringens um unsere Selbstverständlichkeit. Wir werden gesund, glücklich, ja auch unsterblich geworden sein, wenn wir die vollkommene Harmonie mit dem Mitmenschen und der gesamten Schöpfung zurückgewonnen haben.

Im Augenblick, so scheint es, stehen wir an einer bedeutsamen Schwelle dieses Weges. Und wieder spielen die Bäume eine ganz entscheidende Rolle: In ihrem Dahinsiechen und Sterben zeigen sie uns unsere eigene Not, machen sie uns deutlich, daß wir vom rechten Weg abgekommen und im Begriff sind, die Natur insgesamt zu vernichten und damit unser Ziel zu verfehlen. Bäume sind nicht irgend eine unter vielen Arten der Pflanzenwelt. Sie haben die Existenzgrundlagen für uns Menschen geschaffen. Sie waren in ersten Formen vermutlich schon vor rund 400 Millionen Jahren da – lange vor den Sauriern. Was sind schon, gemessen an diesen unvorstellbar langen Zeiträumen, die letzten vier oder fünf Millionen Jahre, in denen es Geschöpfe gibt, die man zunächst als menschenähnliche Wesen, dann als Menschen bezeichnen kann? Wie winzig, wie vergänglich ist die Menschheit, verglichen mit dem Baum?

Viele Baumarten sind untergegangen. Wir plündern ihre Fossilien: Kohle, Erdöl – und haben es in nur wenigen Jahrzehnten schon beinahe geschafft, diesen kostbaren Reichtum unserer Erde auszuplündern, obwohl wir sehr genau wissen, daß er nicht wieder neu zusammengetragen werden kann. Nie wieder. Wir verbrennen das Wertvollste, was unsere Erde besitzt, als wäre es Gerümpel, etwas, das sonst zu nichts nütze ist. Wer wird unseren Enkeln erklären, was Kohle und Erdöl gewesen sind? Wer könnte ihnen einsichtig machen, daß wir ihnen nichts davon übrig gelassen haben?

Wir Menschen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend können Bäumen begegnen, lebendigen Bäumen, die zur Zeit Christi schon zweitausend Jahre alt waren. Sie blühten schon und trugen Früchte, als die Pyramiden in Ägypten gebaut wurden. Sie sahen mehr als einhundertfünfzig Menschengenerationen kommen und gehen. Sie haben alles verkraftet: Stürme, Katastrophen, Kriege, Seuchen, Winterfrost und glühende Hitze.

Doch jetzt scheint ihr Ende gekommen – nicht weil sie zu alt wären, um noch weiterzuleben, sondern weil sie die Giftstoffe, die wir in die Luft blasen und in das Wasser schütten, nicht mehr aushalten. Die viertausendsechshundert Jahre alten Borstenkiefern (Pinus aristata), die in der kalifornischen Sierra Nevada in dreitausend Metern Höhe wachsen, scheitern an unserem moderen Lebensstil. Werden unsere Enkel diesem Stückchen Ewigkeit noch begegnen, den Hauch der Beständigkeit verspüren können?

Unsere Vorfahren hatten eine ganz besondere Beziehung zu Bäumen. Die Germanen und Kelten verehrten sie, wie alle Urvölker, als etwas Heiliges, als Wohnstätte oder Sitz der Götter. Sie versammelten sich unter den Zweigen der mächtigen, uralten Baumriesen und wußten sich dort mit ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern verbunden. Denn wie sie selbst hatten jene sich schon an diesem Ort eingefunden, dem Rauschen der Zweige gelauscht und darin die Stimmen der Verstorbenen vernommen. Waren ihre Seelen noch da? Konnte nicht zumindest eine Spur von ihnen zurückgeblieben sein an diesem Ort der Zeitlosigkeit?

Unsere Großeltern noch pflanzten, wenn sie ein Stückchen Boden ihr Eigen nennen konnten, bei der Geburt ihrer Kinder ein Bäumchen. Meistens war es eine Linde oder eine Tanne. Und es gibt zahllose verbürgte Geschichten, die uns versichern, daß Kind und Baum im selben Lebensrhythmus heranwuchsen und dasselbe Schicksal hatten. Ging es dem Baum gut, blühte er, bekam er Früchte, dann strotzte auch das Kind vor Gesundheit. Begann der Baum zu leiden, wußte die Mutter, daß ihr Kind in der Ferne von Sorgen, Leid, Schwierigkeiten heimgesucht wurde. Und starb das Kind, stand der Baum alsbald dürr und tot da.

In Lindegard, so wird glaubhaft berichtet, stand einst eine mächtige alte Linde mit drei in der Wurzel zusammengewachsenen Stämmen. Jeder Stamm war der Familienbaum eines Geschlechts. Die Familien Tiliander, Lindelius und Linne waren miteinander verwandt wie die Stämme des Baumes. Als die erste dieser Familien ausstarb, verdorrte der erste Stamm. Nach dem Tod des letzten Sprosses der Familie Linné, der Tochter des berühmten Naturforschers, starb der zweite Stamm ab. Der dritte blieb grün und saftig – genau bis zu dem Zeitpunkt Jahrzehnte später, in dem die Familie Tiliander ausstarb.

Alles nur Zufall?

Wir modernen Menschen haben uns so weit vom Baum entfernt, daß wir viel Mühe haben, solche Verbundenheit mit einem Stück Natur noch zu begreifen. Es kommt uns absonderlich, unsinnig, ja als Teil eines unvernünftigen Aberglaubens vor. Wie sollte ein Baumleben synchron mit einem Menschenleben heranwachsen und welken? Hieß das nicht, die Natur vergöttern, sie auf eine Ebene zu heben, die ihr nicht zukommt?

Genauso müssen die ersten Missionare gedacht haben, die sich darum mühten, den Germanen und Kelten den christlichen Glauben zu bringen. Wie Bonifatius (675-754) fällten sie die Donareichen, um den Heidenvölkern zu zeigen, daß nichts Heiliges an und in ihnen war. Durch Jahrtausende blieb die christliche Kirche der Naturverehrung gegenüber streng ablehnend – aus Furcht, die Menschen könnten zu einer Vergötterung zurückkehren.

Der moderne Mensch in einer zubetonierten, asphaltierten Welt hat sich selbstherrlich, überheblich über die Natur – nicht zuletzt über die Bäume – erhoben, in der Natur nur noch ein Stück Eigentum gesehen, soweit es sich nutzen ließ. Haben die Holzfäller vor hundert Jahren noch vor einem Baum, den sie fällen mußten, den Hut gezogen und ihn um Verzeihung gebeten, so rasen heute die Motorsägen durch die Stämme, als wären sie etwas Totes.

Wir Europäer nördlich der Alpen haben wohl schon immer den Baum eher gefürchtet als geliebt. Wir lebten früher zwischen einer Überfülle an Bäumen, zwischen dunklen, unheimlichen Wäldern, die in ihrer Größe und Unwegsamkeit etwas Bedrohliches an sich hatten. Wer leben und den Boden beackern wollte, mußte zuerst ein Stück des Waldes roden, in ihm eine Lichtung schaffen und ständig dafür sorgen, daß der Wildwuchs des Waldes den so geschaffenen Lebensraum nicht wieder überwucherte.

Gewiß, dieser Wald bot Brennholz und damit Wärme in klirrenden Wintertagen. Seine Undurch-dringlichkeit war auch ein natürlicher Schutzwall gegen feindliche Überfälle. Und in ihm konnte man sich in kriegerischen Zeiten verstecken. Doch als Lebensgrundlage, als Voraussetzung für die eigene Existenz konnten die Vorfahren den Baum nicht begreifen. Denn Bäume, nämlich Tannen, Fichten, Eichen, Eschen, Linden, trugen keine eßbaren Früchte. Auf ihnen fand man weder das Brot noch ursprünglich die Medizin. Obstbäume, wie wir sie heute kennen, dürfte es vor tausendfünfhundert, zweitausend Jahren in unserer Heimat kaum gegeben haben. Auch keine Nußbäume, allenfalls Haselnußsträucher und Holunderbüsche.

Völlig anders die Situation südlich der Alpen, im Mittelmeerraum und vor allem im Orient. Dort galt seit jeher: Ohne Baum kein Leben. Dort konnte nur etwas gedeihen, wo zuvor schon ein Baum stand. Denn dieser Baum zeigte an, daß es hier, zumindest in einiger Tiefe, Wasser gab. Der Baum hielt es fest. Inmitten von Öden und Wüsten bildeten Bäume die Oasen des Lebens. Und diese Bäume reichten den Menschen ihre Nahrung: Datteln, Feigen, Nüsse, Oliven. Nur im Schatten von Bäumen konnten Pflanzen gedeihen, die Tierzucht und damit Fleischnahrung ermöglichen.

Aus solchen Gründen hatten die Menschen im Süden und in heißen Zonen seit jeher ein ganz anderes Verhältnis zum Baum als wir Menschen in Mittel- und Nordeuropa. Es kann keineswegs verwundern, daß schon der große Gesetzgeber der Juden, Moses, seinen Landsleuten verbot, während der Belagerung feindlicher Städte die Bäume zu vernichten. Alles durften die Soldaten zerstören, verbrennen, dem Erdboden gleichmachen – nur an die Bäume durften sie nicht Hand anlegen.

Im Umfeld der Zehn Gebote gibt es auch sehr strikte Anweisungen über die Anpflanzung und Pflege der Bäume. Drei Jahre lang, so heißt es, darf keine Frucht geerntet werden. Die Früchte des vierten Jahres sind Gott geweiht und müssen ihm geopfert werden, als Dankopfer. Im fünften Jahr erst ist die Baumernte für den eigenen Gebrauch erlaubt.

Bei solchen Geboten ging es nicht nur um den Schutz der Natur, nicht nur um die Voraussetzungen für das eigene Überleben, sondern um die Harmonie mit der Natur und der gesamten Schöpfung. Die Alten wußten noch, daß im Kosmos einer für den anderen da, einer vom anderen abhängig ist.

So ist der Baum immer auch als Sinnbild der Zuversicht und des rechtschaffenen Lebens verstanden worden: Festgefügt in fruchtbarer Erde ist er fähig, die Schätze des Bodens in sich aufzunehmen und zu veredeln. Doch bleibt er keineswegs dem Boden verhaftet. Er kriecht nicht auf der Erde entlang, sondern wächst empor, dem Himmel entgegen, unbeugsam, stark, fruchtbar. Und wenn die Krone dem Blitz oder dem Beil zum Opfer fällt, sprießen alsbald neue grüne Zweige aus dem Stumpf, um einen neuen Baum zu bilden.

Wer sich nicht an Falschheit und Verlogenheit verliert, wer unbeirrt und frohen Herzens seinen Weg geht, der, so beginnen die Psalmen des Alten Testamentes, »grünt wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken«.

Und Job, geschlagen von Unheil und Krankheit, klagt: »Für den Baum gibt es immer noch eine Hoffnung. Ist er gefällt, so treibt er wieder. Sein Sprößling bleibt nicht aus. Wenn in der Erde seine Wurzel altert, und sein Stumpf im Boden stirbt, vom Dunst des Wassers sproßt er wieder, und wie ein Setzling treibt er Zweige. Doch stirbt ein Mann, so bleibt er kraftlos, verscheidet ein Mensch, wo ist er dann? Die Wasser schwinden aus dem Meer, der Strom vertrocknet und versiegt. So legt der Mensch sich hin und steht nie mehr auf...« (Job 14/7)

In früheren Zeiten hat man kranke Menschen in diesem Geist hinausgetragen, an Quellen und in den Schatten von Bäumen gebettet, weil man überzeugt davon war, daß in der Natur neue Kraft, natürliche Energien auf ihn übergehen.

Die Heiler von Naturvölkern klettern noch heute auf Bäume, um in ihren Zweigen Zugang zur Quelle des Lebens zu finden.

In unserer Heimat hat man in manchen Gegenden die eigenen Leiden einem Baum anvertraut. Man schrieb seine Not auf einen Zettel, bohrte ein kleines Loch in den Stamm des Baumes und steckte den Zettel hinein.

Aberglaube – oder ein besonderes Wissen um eine ganz enge Verbundenheit mit diesem außergewöhnlichen Geschöpf Baum?

In dem kleinen Dorf in der Wüste Rajasthan in Indien starben einst 300 Menschen – für ihre Bäume. Ihre Heimat war nämlich mit wunderschönen, alten Khejadi-Bäumen bewachsen. Sie waren die Garantie des Lebens zwischen Sanddünen und Felsenöden. Jeder Dorfbewohner fühlte sich seinem Baum verbunden und für ihn verantwortlich. Er war sein zweites Ich.

Eines Tages schickte der Maharadscha von Jodphur seine Holzfäller in dieses Gebiet. Für den Bau eines neuen Palastes benötigte er viel Holz. Doch die Leute von Rajasthan klammerten sich an ihre Bäume, bereit, eher mit ihnen zu sterben als sie fällen zu lassen. Allen voran Amrita Devi. Die Holzfäller wollten sie fortreißen. Doch Amrita kehrte zu ihrem Baum zurück – und nahm es hin, daß man mit dem Stamm ihres Baumes ihre Beine zerhackte. So wie sie starben ihre Tochter und die übrigen Dorfbewohner.

An dieser Tragödie ist eine Bewegung zur Rettung des Baumes hervorgegangen, die Chipko-Bewegung: Umarmt die Bäume.

Dieses kleine Buch will im Augenblick des Waldsterbens nicht nur aufzeigen, wie notwendig wir die Bäume brauchen und was wir ihnen verdanken, sondern darüber hinaus uns zum Baum und seinem Segen, zu seiner unermeßlichen Heilkraft zurückführen.

1

Die Früchte der Bäume

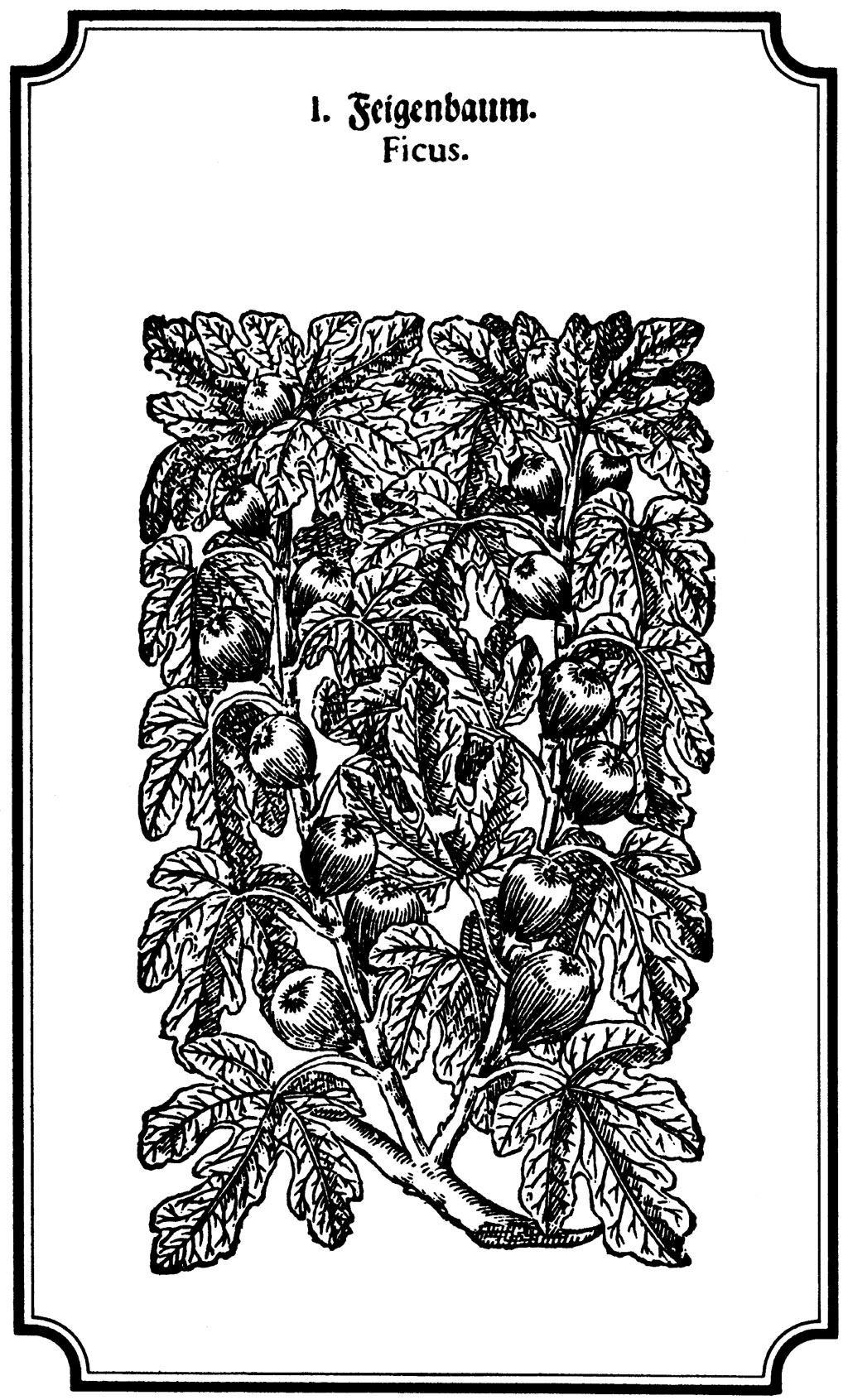

Der Feigenbaum

Der ›Baum der Erkenntnis von Gut und Böse‹, von dessen verbotenen Früchten Adam und Eva gegessen haben, so sagen viele, war kein Apfelbaum. Der Mann ist nicht mit einem Apfel von der Frau verführt worden, sondern mit einer Feige. Denn, so heißt es in der Schilderung des ›Sündenfalls‹: »Sie erkannten, daß sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.« (Genesis 3/7)

Es gibt viele Baumblätter, die größer sind als das Laub eines Feigenbaumes, und mehr als genug, die sich weit besser flechten lassen als die zerfranzten, haarigen Feigenblätter. Doch offensichtlich, so wird die Bibelstelle gerne interpretiert, griffen die Stammeltern in ihrer Not nach dem Nächstliegenden, nach dem Laub des Baumes, von dessen Frucht sie gerade gekostet hatten. Das Feigenblatt, mit dem man schamhaft verhüllt, was einem Schande bereiten könnte, ist zum Symbol der Verlogenheit, des verzweifelten Versuchs, etwas zu vertuschen, geworden.

Die Feige selbst gilt in vielen Kulturkreisen seit altersher und bis auf den heutigen Tag als Sexualsymbol. Das hängt einmal mit der Fruchtbarkeit des Baumes, vor allem aber mit der Form der reifen Früchte zusammen, die an die Gebärmutter erinnern – und die deshalb, ähnlich wie die Birne, in vielen Kunstwerken der Malerei im Mittelalter als Sinnbild der Weiblichkeit und der Mütterlichkeit verwendet wurden. Zum anderen erinnert die Feige als Sexualsymbol Juden, Christen und auch Mohammedaner an den Sündenfall im Paradies. Das Verspeisen der verbotenen Frucht wurde umgedeutet in das Auskosten der Sexualität. Aus dem Begriff Feige (lateinisch: ficus) wurde ein obszönes Schimpfwort vor allem für den Mann, der sich von seiner Begierde und von den Reizen der Frau verführen läßt, um seinen Kopf und sein Glück einzubüßen.

Auch in Indien gilt der Feigenbaum als heiliger Baum, dem mitunter Ehren zuteil werden, als wäre er ein Mensch. Nur ihn schmückt man wie Menschen mit der Brahmanenschnur. Auch dort ist der Feigenbaum auf besondere Weise mit Weisheit und Einsicht verbunden. Denn Buddha überkam die Erleuchtung im Schatten eines Feigenbaumes – es ist geradezu eine Parallele zur Geschichte vom Paradies.

Die Sykomore, so nannten die alten Ägypter den Feigenbaum, war im Land der Pharaonen den Göttern Isis und Hathor geweiht. Den Verstorbenen gab man als Wegzehrung für den Marsch ins Jenseits Feigen mit. Ihre Mumien schmückte – und schützte – man mit Feigenlaub.

Ein Feigenbaum war es auch, der von Jesus von Nazareth verflucht wurde – und der daraufhin auf der Stelle verdorrte.

Verflucht wurde er, weil er nur Blätter, aber keine Früchte trug, die Hunger und Durst des Messias hätten stillen können. Jesus kam mit seinen Jüngern am Morgen nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem von Bethanien, wo er die Nacht verbracht hatte, zurück. »Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter.« Und da sagte er: »In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen.« (Markus 11/12)

Die Passage ist ein Ärgernis innerhalb der Heiligen Schrift. Sie paßt überhaupt nicht in den Rahmen der übrigen Texte.

Warum der ungerechte Fluch? Kurz vor Ostern konnte der Baum doch gar keine Früchte tragen. Ausdrücklich heißt es in dem Text auch: »Denn es war nicht die Zeit der Feigenernte!« Wir sind heute, wenn wir das lesen, genau so verwirrt, wie es seinerzeit die Jünger waren. Mußte der arme Baum nur dazu herhalten, die Wunderkraft Jesu zu demonstrieren, wie das der Apostel Matthäus erklärt: »Wenn ihr den Glauben habt, und nicht zweifelt, werdet ihr nicht nur so etwas vollbringen, wie ich es mit dem Feigenbaum tat, selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich hinweg und stürze dich ins Meer, wird es geschehen…« (Matthäus 21/21)

Also ein Beweis vor staunendem Publikum, vorgeführt wie das Kunststück eines kleinen Jungen, der einen Stein über das Wasser hüpfen läßt, um zu zeigen, wie tüchtig er ist? Ein Verstoß zudem gegen das Gesetz Moses, der so streng verboten hatte, Bäume zu zerstören?

Der Fluch entsprang gewiß nicht der Überheblichkeit der Natur gegenüber, die auch zur Unzeit Früchte bringen müßte, wenn der Mensch – oder auch der Menschensohn – danach verlangt. Und es war kein übermütiger Tüchtigkeitsbeweis. Statt den Baum augenblicklich zum Verdorren zu bringen, hätte Jesus ja auch Früchte an ihn ›zaubern‹ können. Dieses ›Wunder‹ wäre wohl noch eindrucksvoller gewesen.

Die Antwort findet sich in zwei anderen Gleichnissen, die vom Feigenbaum sprechen.

Bei der prophetischen Ankündigung der Endzeitkatastrophen mahnt Jesus: »Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wißt ihr, daß der Sommer nahe ist.« (Matthäus 24/32)

Und bei Lukas heißt es: »Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen?« (Lukas 13/7)

Der Feigenbaum zwischen Bethanien und Jerusalem war krank und unfruchtbar. Er trug so viel Laub, daß man von ihm bereits reife Früchte hätte erwarten müssen. Diese Fehlentwicklung gibt es beim Feigenbaum nicht gerade selten. Mit seinem vorzeitigen krankhaften Trieb, der Fruchtbarkeit vortäuschte, der aber nur alle Kraft des Bodens in die Blätter saugte, war der falsche Feigenbaum ein Sinnbild der falschen pharisäischen Religiosität, der Jesus auf Schritt und Tritt begegnete: So tun als ob, doch kein fruchtbarer Glaube. Er aber war gerade gekommen, diese Falschheit zu entlarven.

In Jerusalem war man eben dabei, mit großem Aufwand des Passahfest vorzubereiten. Aber: Wußte man noch, was es überhaupt zu feiern galt? Blieb nicht alles, genau wie beim unfruchtbaren Feigenbaum, der alle Kraft in die Blätter schießen ließ, reine Äußerlichkeit, Blendwerk, Scheinheiligkeit?

Deshalb der Fluch, nicht etwa aus gekränkter Eitelkeit: Wenn ich komme, hast du reife Früchte zu tragen!

Rund 600 verschiedene Feigenbaumarten sind heute bekannt. Manche von ihnen werden zu stattlichen Bäumen mit mächtigen Kronen, andere bilden nur dürftige Hecken oder sind gar Kletterpflanzen, die sich an fremden Bäumen emporranken und diese mit der Zeit erdrosseln.

Auch im Hinblick auf die Früchte sind die Feigenarten unterschiedlich. Der gemeine Feigenbaum (Ficus carica) trägt die uns bekannte Eßfeige. Schon die alten Römer kannten 29 verschiedene Eßfeigen-Sorten.

Aber auch andere Feigenarten liefern eßbare Früchte. In Ägypten wurde vor allem die Adamsfeige (Ficus sycomorus), in Indien der Bodhibaum, in Ostafrika der Asvatha heimisch.

Daneben gibt es aber auch ungenießbare Feigen, Feigen, die nur aussehen, als wären sie süße, labende Früchte – und sind doch selbst giftige Früchte.

Es ist, als hätte dieser Baum keine Möglichkeit ausgelassen. Die ursprüngliche Heimat der Eßfeige ist wahrscheinlich Indien, das Gebiet um Euphrat und Tigris. Doch wohl früher als alle anderen Fruchtbäume kam die Feige nach Südeuropa, Südfrankreich, sogar Südengland; sie wurde der vielleicht wichtigste Baum überhaupt im Mittelmeerraum, speziell in Kleinasien.

Jakob Theodor Tabernaemontanus (1530–1590), Leibarzt des Pfalzgrafen, schrieb in seinem ›Großen Kräuterbuch‹ über den Feigenbaum:

»Des Feigenbaums seyn zwey Geschlecht.

I. Das erste ist der gemeine Feigenbaum welcher nicht so hoch wächst. Der Stamm bleibt etwas niedrig mit dünner, weißlechten und milchsaftigen Rinden bekleidet. Das Holz ist weiß und luck (schwammig), seine Blätter seyn fünfeckecht und tief zerkerfft, dem Weinrebenlaub gleich, groß, breit, rauh und stark. Es bringet auch dieser Baum seine Frucht ohne einige Blühet. Er stoßt zum ersten mit den Blättern kleine Knöpfflein herfür, die seyn wie Warzen, welche mit der Zeit zu Feigen werden. Deren seyn etliche rund wie Biernen, etliche flach, etliche halten das Mittel. Sie haben auch ihren Unterschied in der Farb, denn etliche seyn schwarz, etliche schön gelb, etliche weiß, etliche braunlicht oder mit schwarzen Striemen durchzogen....

II. Das andere Geschlecht vergleicht sich mit seiner Größe und Blättern dem Maulbeerbaum. Seine Früchte wachsen am Stamm, halten das Mittel zwischen den Maulbeern und den Feigen, haben innwendig keine Körner, werden auch nicht zeitig (reif), sie werden dann zuvor mit den Nägeln gekratzt. Und sobald man eine Frucht abnimmt, wächst eine andere an die Stelle, also daß dieser Baum in einem Jahr drey oder viermal seine Frucht bringt…«

Tabernaemontanus beschrieb die gemeine Feige und die ägyptische Sycomore.

Haben Feigenbäume, wie er meinte, tatsächlich keine Blüten? Wachsen die Früchte ohne Bestäubung?

Beim Feigenbaum gibt es weibliche Exemplare, nur sie tragen eßbare Früchte, und männliche mit den sogenannten ungenießbaren Bocksfeigen. Wenn man so will, hatte der große Gelehrte des ausgehenden Mittelalters recht. Die ›kleinen Knöpflein‹ am echten weiblichen Feigenbaum, die aussehen wie Warzen, sind im eigentlichen Sinn keine Blüten, sondern das weibliche Fortpflanzungsorgan, vergleichbar – auch in der Form – einer Gebärmutter. Die Narbe steckt in einem flaschenartigen grünen Gebilde. Die Feigengallwespe, die die Bestäubung besorgt, muß durch den schmalen Hals kriechen, um zu ihr herunterzugelangen.

Den Blütenstaub bringt die Wespe vom männlichen Feigenbaum. In seine Blüte legt die Wespe ihre Eier. Es bilden sich, ähnlich den Galläpfeln an unseren Eichen, Gallenkugeln, in denen die junge Wespe heranwächst und schließlich schlüpft.

Das wußten die alten Griechen schon. Sie hingen Äste mit männlichen Blüten an die weiblichen Feigenbäume, um auf diese Weise die Befruchtung der weiblichen ›Blüten‹ zu verbessern. Wenngleich man annimmt, daß die Feige auch ohne Befruchtung heranwachsen kann, tragen Feigenbäume doch reichlicher Früchte, wenn ein männlicher Feigenbaum im Hain steht. Im vergangenen Jahrhundert holten die Amerikaner eigens Bocksfeigenbaume mit den dazugehörenden Feigengallwespen von Algerien nach Kalifornien, um damit die Feigenernten zu sichern und zu verbessern.

Auch mit der Erwähnung, die Feigen reifen drei- bis viermal im Jahr, hatte Tabernaemontanus recht. Das gilt allerdings nur für tropische Gebiete. Feigenbäume blühen nämlich schon sehr früh, Anfang März – und dann bis in den Juli/August hinein.

Da die Feige ungewöhnlich viel Zucker enthält (die frische 16 Prozent, die getrocknete 63 Prozent), ist sie schon immer nicht etwa nur Genußmittel oder, wie viele andere Früchte, Vitaminlieferant gewesen, sondern Nahrungsmittel. Und zwar eines, das man höchst einfach und problemlos für karge Tage aufbewahren konnte. Feigen faulen nicht, sondern trocknen, wobei die Haut fast lederartig fest wird. Der Zucker legt sich zudem schützend als weißlicher Belag auf die Oberfläche.

In früheren Zeiten wurden die getrockneten Früchte einfach auf eine Schnur gesteckt. Die Feigenschnüre bildeten Notration und Handelsobjekt, nicht zuletzt aber wertvolles Heilmittel – auch das schon seit uralten Tagen.

Im Alten Testament wird berichtet, daß König Hiskija (728-699 vor Chr.) so schwer krank war, daß man um sein Leben fürchten mußte. Der König litt an einem bösen – vielleicht bösartigen? – Geschwür. Der Prophet Isaias kam zu ihm und erklärte ihm, seine Zeit wäre abgelaufen: »Du mußt sterben.« Da ›wandte Hiskija sein Gesicht zur Wand und betete‹. Der Prophet, bereits auf dem Heimweg, mußte wieder umkehren und dem König ausrichten, er hätte noch einmal Aufschub erhalten. Sein Leben würde um 15 Jahre verlängert.

Die Gesundheit aber wurde nun nicht durch ein Wunder zurückgewonnen, sondern mit Hilfe eines Feigenpflasters. »Man holte den Feigenbrei, legte ihn auf das Geschwür, und der König wurde gesund.« (2. König 20)

Wir wissen nicht, welche Krankheit den König heimgesucht hatte. Doch Feigen, Feigenbrei, Feigensaft sind in allen alten Heilbüchern – schon in den Schriften der Ägypter, wie beispielsweise dem Papyrus Ebers – als Heilmittel gegen fiebrige Entzündungen erwähnt:

Feigenbrühe gegen Angina

»Die Feigen (gedörrte) in Wasser gesotten und mit der Brüh den Hals gegurgelt, ist gut wider die hitzige Geschwulst des Schlundes und der Mandeln«, empfiehlt Tabernaemontanus.

Feigenpflaster gegen harte Geschwülste

Der griechische Arzt Pedanios Dioskurides notierte im ersten Jahrhundert nach Christus:

»Die Feigen werden gekocht, zerstoßen und dann, noch warm wie ein Pflaster auf die Geschwulst gelegt. Das hilft bei Ohrengeschwüren, Geschwulsten am Hals. Die Geschwulste werden aufgeweicht und ›reifen‹ schneller, vor allem, wenn man etwas zerstoßene Veilchenwurz (Iris) oder etwas Kalk daruntermischt.«

Feigenpflaster gegen Wassersucht

Eine andere Breiauflage ›verschreibt‹ der griechische Arzt gegen die Wassersucht:

»Man kocht Feigen in Wein (etwa sieben getrocknete Feigen in einem halben Liter Weißwein). Danach werden die Feigen im Wein zerstoßen. Man mischt etwas Gerstenmehl, Wermut und salpetersaures Kalium darunter und legt es noch warm wie ein Pflaster auf den Bauch.«

Feigen, so sagten die Alten, säubern und zerteilen. Deshalb galten und gelten sie bis heute als eines der vorzüglichsten Mittel gegen Verstopfung und harten Stuhl. In vielen modernen Abführmitteln aus natürlichen Bestandteilen sind Feigen enthalten.

Feigen gegen ›Bauchgrimmen‹ und Verstopfung

Im Papyrus Ebers steht eines von vielen Feigenrezepten gegen harten Stuhl:

»Geröstete Feigen werden in frisches Olivenöl gegeben. Man kann, je nach Geschmack, noch einige frische Trauben beigeben. Das ißt man bei Leibschmerzen und Verstopfung und spült es mit einem Getränk, am besten mit einem Schluck leichten Wein, herunter.«

Frische Feigen zur Stärkung der Nieren

Der flämische Arzt Julus R. Dodonaeus 1517–1585 nannte frische Feigen als Nierenheilmittel, weil sie ›die Harnleiter erweichen und öffnen‹:

»Wer von Nierengrieß geplagt wird, sollte morgens nüchtern eine frische Feige, mit etwas Pfeffer bestreut, verspeisen. Das reinigt die Nieren von Sand und Grieß.«

Feigen gegen Bronchitis

Ebenfalls ein uraltes Feigenrezept wird bei Atemschwierigkeiten, ›Keuchen‹, Schwindsucht empfohlen:

»Man legt zwei dürre Feigen über Nacht in ein halbes Glas Branntwein. Diese Feigen ißt man am nächsten Morgen nüchtern. Das macht den Atem leichter und räumt die Brust und löst den Schleim.«

Die Mumien-Kraftspeise

Amerikas ›schlafender Prophet‹ Edgar Cayce (1877–1945) sah in Trance unzählige Rezepte, die in jüngster Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Im Traum erfuhr er ein Rezept aus der Pharaonenzeit: Im Jahre 1937 träumte er, er wandere entlang der Pyramiden in Ägypten. Plötzlich stand er vor einem Stein mit Hieroglyphen, die ihn auf rätselhafte Weise fesselten und festhielten. Er wurde immer betrübter, weil er diese Zeichen nicht entziffern konnte. Da erwachte eine Mumie zum Leben, kam auf ihn zu und übersetzte ihm den Text – ein Rezept, das angeblich vor vielen tausend Jahren gegen Angst und Verzweiflung angewendet wurde:

»Man nimmt zu gleichen Teilen getrocknete Feigen und entkernte Datteln. Beides wird fein zerkleinert und in einem Topf mit Wasser gegeben. Das Wasser sollte die Feigen und Datteln nicht ganz bedecken. Über das Feigen-Dattel-Gemisch streut man ein wenig Maismehl oder geschroteten Weizen – aber wirklich nur ein wenig. Das Ganze wird bei kleiner Flamme etwa eine Viertelstunde lang gekocht und währenddessen häufig umgerührt.«

Dieses Gericht soll eine wahre Energie-Speise sein, die ungemein auffrischt und innerlich ausgeglichen macht. Lustigerweise haben die Alten vor zuviel Feigen gewarnt, vor allem vor den frischen, weil sie ›hitzig‹ machen, aber auch vor den getrockneten, weil ›die Läuse so gerne durch sie wachsen‹.

Schließlich sei noch ein Hausmittel unserer Großeltern zur Reinigung des Körpers und zu Darmregulierung erwähnt, ein Mittel, das auch heute noch geeignet ist, ein-, zweimal im Jahr, speziell im Frühjahr, kurmäßig angewendet zu werden:

»Ein halbes Kilo Feigen und ein halbes Kilo Rosinen werden durch den Fleischwolf gedreht und dann leicht erdreht und dann leicht erwärmt. Aus diesem ›Teig‹ formt man eine Wurst. Jeden Morgen schneidet man ein Scheibchen davon ab und ißt es nüchtern.«

Wen wundert es noch, daß bei so vielen Heilwirkungen die Feige im Speiseplan der Mittelmeervölker einen hervorragenden Platz einnimmt? Feigenkuchen, Feigenkäse, Feigenkonfitüre, Feigensirup, Feigen in Essig eingelegt – das alles sind nicht nur Leckerbissen, sondern Heilspeisen, die vornehmlich kranken, geschwächten, erschöpften Menschen gereicht werden.

Der Feigenbaum aber ist in der Geschichte der Menschheit einer der wichtigsten Bäume überhaupt – ein Baum, dem geradezu göttliche Verehrung und ganz besondere Pflege zuteil wurde.

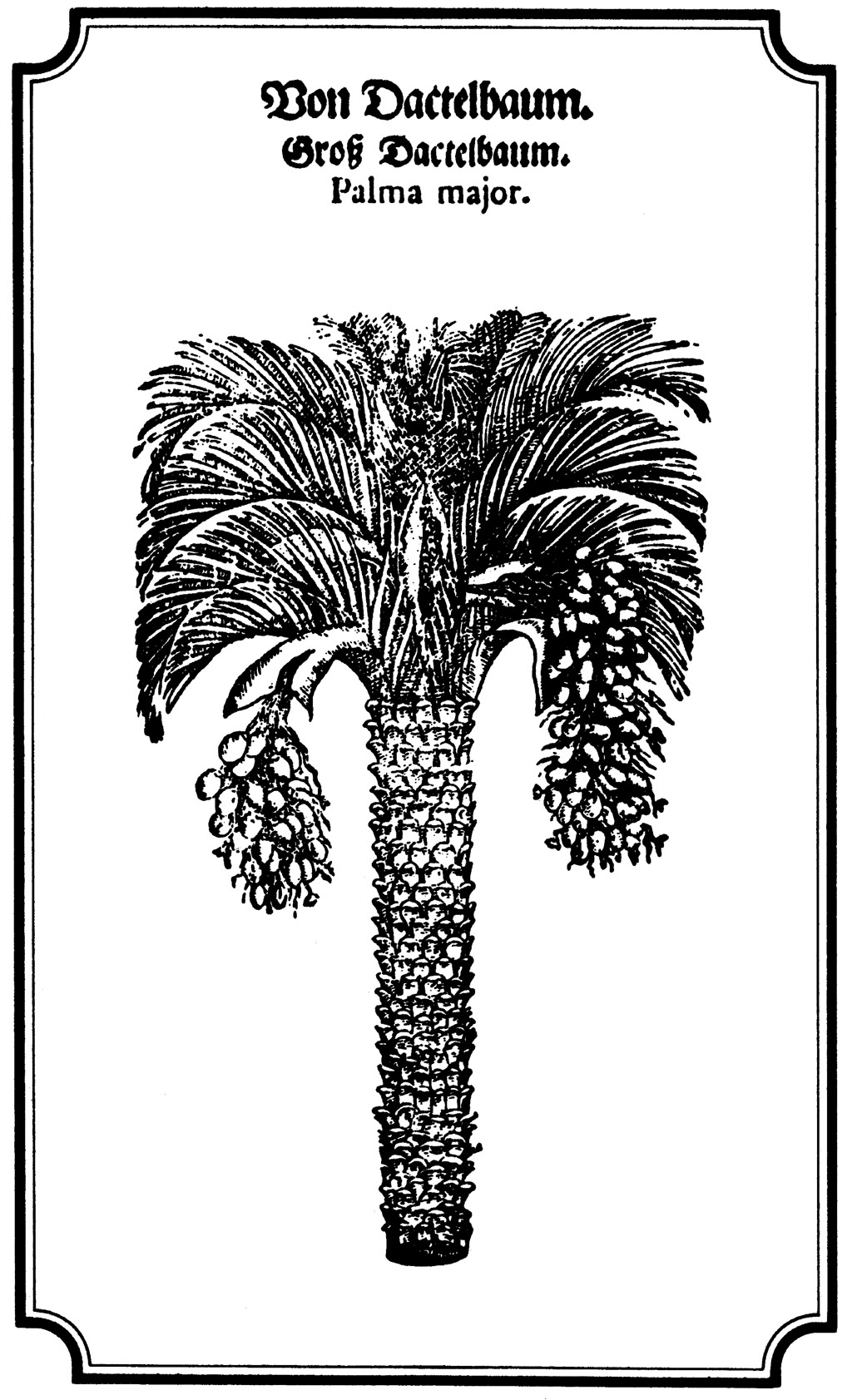

Die Dattelpalme

Der ›Baum des Lebens‹, der neben dem ›Baum der Erkenntnis von Gut und Böse‹ in der Mitte des Paradieses stand, war – eine Palme. Das deuten zumindest viele so. Und das nicht von ungefähr. In weiten Regionen unserer Erde wäre ohne Palmen überhaupt kein Leben möglich.

Sie, die wie kein anderer Baum Hitze und Trockenheit vertragen kann – bis zu 52 Grad –, bilden die Lebensräume in den Wüsten, die Oasen. Sie geben den dort lebenden Menschen mit ihren Früchten Nahrung, mit ihrem Holz Baumaterial, mit den Blättern ein Dach über der Hütte und den Grundstoff für Flechtwerk, mit dem Bast vom Stamm Seile und Matten. Im Schatten der Palmen nur können andere Pflanzen gedeihen, Mensch und Tier existieren. Doch dieser unvergleichliche Baum, der unser Gemüt so eigenartig berührt, hat darüber hinaus noch eine ganz besondere Verwandtschaft zum Menschen: Er wächst, reift und stirbt im selben Lebensrhythmus. Wer eine Dattelpalme pflanzt, muß rund 18 Jahre warten, bis sie zum erstenmal Früchte trägt, obwohl sie schon lange vorher blüht. Mit dreißig, vierzig Jahren ist der Baum besonders kräftig und ertragreich, danach beginnt er langsam alt zu werden. Mit rund achtzig Jahren versiegt seine Fruchtbarkeit. Mit hundert Jahren stirbt er ab. Inzwischen sind aus seiner Wurzel neue Triebe emporgeschossen und zu Bäumen geworden. Über dreißig Meter hoch kann eine Dattelpalme werden – mit Blattwedeln von rund vier Metern Länge. Wenn wir dieser Palme schon in Südtirol, in Spanien, in Kalifornien, Mexiko und selbst Australien begegnen, so bleibt mit ihr doch stets die Vorstellung: Orient verbunden. Und dort ist sie auch zu Hause. Nördlich der Alpen gedeihen die Palmen nur dort, wo sie in Frosttagen geschützt werden können. Deshalb baute man in früheren Zeiten die Palmengärten und die heizbaren Palmhäuser. In Italien soll es Palmen erst seit zweitausenddreihundert Jahren geben – das behauptet der Geschichtsschreiber Titus Livius. In Spanien wurden sie erst durch die Mauren, siebenhundert Jahre später, eingebürgert. Besonders schöne Dattelpalmen, die Phönix canariensis, gibt es auf den Kanarischen Inseln. Diese Art wächst nicht ganz so hoch, aber buschiger. Die Palmwendel werden bis zu fünf Meter lang.

Mit der Feige gemeinsam hat die Dattelpalme die getrennte Geschlechtlichkeit: Es gibt männliche und weibliche Bäume, also Bäume, die nicht blühen, dafür aber 150 bis 200 Fruchtknospen besitzen, in denen nach der Befruchtung durch Wind und Insekten die Datteln heranwachsen. Zwischen dreißig weiblichen Palmen steht in der Regel eine einzige männliche. Wie beim Feigenbaum helfen die Einheimischen bei der Befruchtung gerne nach, indem sie die Blütenzweige zu den weiblichen Palmen bringen und dort in der Nachbarschaft der Fruchtansätze festbinden. Rund fünfzig Kilogramm Datteln lassen sich Jahr für Jahr an einer Palme ernten – Früchte, die sich durch ihre Süßigkeit auszeichnen und, was in der Wüste besonders wertvoll ist, jahrelang lagern lassen, ohne daß sie wesentlich an Gehalt einbüßen. Die ideale Nahrung für Karawanen, das Wüstenbrot.

Eine alte babylonische Hymne preist bereits 360 verschiedene Verwendungs- und Zubereitungsweisen der Datteln: für jeden Tag eine neue Variation. Das allein schon zeigt die ungeheuere Bedeutung der Datteln als Speise-, Genuß- und Heilmittel. Berühmt und hochgeschätzt sind auch heute noch vor allem Dattelschnaps, Dattelsyrup oder Dattelhonig und Dattelwein. Der Schnaps, der aus weniger guten Früchten gewonnen wird, und der Wein, der bei der Gärung von zuckerhaltigen Teilen, nämlich Sprossen, Blüten und Stamm, entsteht, sind für Beduinen die eigentliche Medizin. Mit dem Wein werden Wunden desinfiziert, im Wein wird die Kraft der Heilkräuter gewonnen. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot begegnete um 450 vor Chr. während einer Schiffsfahrt auf dem Euphrat diesem Palmwein – und war entsetzt von den heftigen Kopfschmerzen, die das köstlich-süße Getränk auslöste.

Der Dattelschnaps wird in etwa wie unsere Obstschnäpse verwendet: ein Mittel zur Regulierung von Verdauungsbeschwerden, vor allem nach zu üppigen oder zu fetten Speisen, ein Medikament zur Stabilisierung des Kreislaufs, eine Arznei zum Einreiben schmerzender Glieder.

Dattel-Bier-Brei gegen Verdauungsschwäche

Die alten Ägypter schon wußten, daß viele Herzbeschwerden letztlich auf Verdauungsprobleme zurückzuführen sind: Übervolles Gedärme und Magen beengen das Herz. Gegen dieses Übel kannten sie ein einfaches Rezept:

»Nimm das Innere von frischen Datteln (das Mark ohne Steine und Haut) und mache mit Bier einen Brei daraus. Das trinke, dann wird der Leib geräumt, das Herz entlastet – und der Appetit kehrt von selbst zurück. Meide aber gleichzeitig alle stopfenden Süßigkeiten.«

Datteln gegen Fehlgeburten

Die blutstillende, zusammenziehende und leicht antibiotische Wirkung des Saftes von Datteln scheint ebenfalls schon sehr früh erkannt und angewendet worden zu sein.

So empfahlen ägyptische, römische, später spanische Ärzte schwangeren Frauen, häufig frische, reife Datteln, zu essen. Das kräftige die Gebärmutter und sei besonders empfehlenswert, wenn die Gefahr einer Fehlgeburt bestehe oder Unterleibsblutungen auftreten.

Getrocknete Datteln gegen Durchfall

Getrocknete, dürre Datteln verordnete Dioscurides gegen alle Arten des Durchfalls, der Ruhr und gegen Blutspucken.

Dattelkern-Asche gegen wulstige Narben

Die Asche von verbrannten Dattelkernen wird noch heute in Nordafrika mit Dattelwein zu einem Brei vermischt auf Wunden gestrichen, die nicht heilen wollen und auf Narben, die allzu sehr aufwuchern. Diese Aschensalbe gilt auch als hilfreiches Mittel gegen ein Gerstenkorn auf dem Augenlid.

Der Olivenbaum

47 Tage nach der Sintflut ließ Noah, so heißt es in der Bibel (Genesis 8/8), zum zweitenmal eine Taube aus der Arche aufsteigen, um zu erfahren, ob das Wasser schon zurückgegangen sei. Die Taube kehrte zurück mit einem grünen Olivenzweig im Schnabel. Dieses Bild, die Taube mit dem Ölzweig, ist zum Friedenssymbol geworden.

Als der Schöpfer den Juden in der Wüste das ›gelobte Land‹ versprach, schilderte er es: »Wenn der Gott, der Herr, dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, das im Tal und am Berg hervorquillt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum, ein Land mit Olivenbaum und Honig, ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen mußt, in dem es dir an nichts fehlt... wenn du dort ißt und satt wirst und den Herrn, deinen Gott preist für das herrliche Land, das er dir gegeben hat, dann nimm dich in acht und vergiß den Herrn deinen Gott nicht...« (Deuteronomium (8/7) Zum eigentlichen Reichtum, zu den besonderen Schätzen, die ein Land zu einer gesegneten Heimat machen, gehörte vor allem im Vorderen Orient der Ölbaum, die Olive, die Steigerung für Reichtum und Wohlstand. Der kleine, sehr knorrige Baum mit dem immergrünen Laub, der sehr langsam wächst, erst mit 30 Jahren volle Ernte bringt und bis zu 2000 Jahre alt wird, ist die eigentliche Quelle für Speise-, Weihe-, Heilöl des Mittelmeerraumes. Ein ungewöhnlich widerstandsfähiger Baum, der sich kaum ausrotten läßt, hat er erst einmal irgendwo Wurzeln gefaßt. Sofort und in Überfülle sprießen neue Triebe aus dem Wurzelstock, wenn ein alter Baum gefällt wird.

Ursprünglich stammt der Olivenbaum wahrscheinlich aus Südasien. Heute findet man ihn auch an den Küsten Afrikas, in Südamerika und in Mexiko. Den ganzen Sommer über, von Ende Mai bis weit in den August hinein, weht von den Olivenhainen in Spanien, in Südfrankreich, in Israel der wundervolle würzige und sehr angenehme Duft kilometerweit ins Land.

In Israel wächst neben dem kultivierten ›zahmen‹ Olivenbaum ein wilder. Man bezeichnet ihn als Oleaster. Er ist kleiner, buschartig und besitzt kräftige Dornen an den Zweigen. Seine Früchte sind ebenfalls kleiner und als Speise nicht zu verwenden, wohl aber als Grundstoff für Medikamente.

Die Annahme, der edle Olivenbaum sei eine Züchtung, hervorgegangen aus dem ursprünglichen wilden, dürfte falsch sein. Richtig ist aber, daß die Juden schon früh lernten, wilde Olivenbäume zu veredeln, indem sie ihnen Zweige des echten Olivenbaums aufpfropften.

Der Apostel Paulus nimmt diese Kunst des Veredelns als Gleichnis für die Aufnahme der Heiden in die christliche Kirche. Er schreibt seiner Gemeinde in Rom: »Ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden und wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, un damit Anteil erhieltest an der Kraft seiner Wurzel, so erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du es aber tust, sollst du wissen: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen: Die Zweige wurden doch herausgebrochen, damit ich eingepfropft werde. Gewiß, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Du aber stehst an ihrer Stelle, weil du glaubst... Ebenso werden auch jene, wenn sie nicht am Unglauben festhalten, wieder eingepfropft werden. Denn Gott hat die Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, dann werden erst recht sie als die von Natur zugehörigen Zweige ihrem eigenen Ölbaum wieder eingepfropft werden.« (Römer 11/16)

In diesem Gleichnis stimmt etwas nicht. Die Besitzer von Olivenhainen im alten Israel pfropften nicht wilde Zweige in kultivierte Ölbäume, sondern sie nahmen gerade umgekehrt Zweige von alten, kultivierten Bäumen und pfropften sie auf junge, vitale, kräftige Oleaster. Damit wuchsen auf dem wilden Olivenbaum dann echte Oliven. Das macht man heute noch genauso. Denn die Frucht eines Baumes wird nicht von der Wurzel her veredelt, sondern mit dem Zweig. Würde man wilde Zweige edlen Bäumen aufpfropfen, wäre die Ernte fortan verdorben.

Doch Paulus ging es überhaupt nicht um die Früchte, sondern um die Verbundenheit mit der wahren Lebenskraft. Deshalb hat er auch nicht die gebräuchliche Art des Veredelns geschildert, sondern etwas ganz anderes, wie aus den nachfolgenden prophetischen Zeilen hervorgeht: »Verstockung liegt über einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Dann wird ganz Israel gerettet werden.« (Römer 11/25) Der Ölbaum wird erst dann in voller Blüte und Fruchtbarkeit stehen, wenn seine ursprünglichen eigenen Zweige, die des edlen Olivenbaums, die Juden nämlich, wieder zurückgepfropft sind. Das ›auserwählte Volk‹ muß aber noch warten, bis alle ›Heidenvölken‹ in die Kirche aufgenommen worden sind.

Paulus hat sicherlich deshalb für sein Gleichnis den Ölbaum gewählt, weil dieser innerhalb der Bäume im Orient einen besonderen Rang einnimmt: Das Öl der Früchte, die erst in den Wintermonaten reifen, ist etwas vom Kostbarsten, das die Natur anzubieten hat. Man brauchte es schon vor Jahrtausenden in allen Lebensbereichen: als Speise, als Mittel der Körperpflege, als Heilmittel, speziell als Trägersubstanz, in der sich die wertvollen Wirkstoffe der Heilkräuter lösten – nicht zuletzt aber als Salböl zur Weihe eines Gegenstandes oder einer Person.

Und zwar gab und gibt es auch heute noch drei verschiedene Olivenöle, je nach Art der Pressung der Früchte, die im Fruchtfleisch und im Kern rund 22 Prozent Öl enthalten:

Das erste ist das sogenannte ›Jungfernöl‹. Es wird gewonnen, indem man reife Früchte preßt, ohne die Kerne zu zermahlen und ohne Wärme oder Hitze anzuwenden. In früheren Zeiten hat man die Oliven zu seiner Gewinnung eher zerstoßen als gepreßt. Man schüttelte die Früchte auf Steine, zerstampfte sie mit Holzkeulen und sammelte das Öl, das sich in einer Rinne findet.

Heute benützt man spezielle Mühlen, die so konstruiert sind, daß die Steine aus den zerfetzten Früchten herausgefegt werden. Das Fruchtfleisch wird in Säcke abgefüllt, die dann gepreßt werden.

Das ›Jungfernöl‹ ist besonders aromatisch, für das moderne Geschmacksempfinden fast zu kräftig, so daß dieses dunkelgrüne, flockige Öl zur Speisenzubereitung, etwa als Salatöl, kaum mehr verwendet wird. Leider, denn es ist besonders gesund, reich an Vitaminen und Enzymen.

Das Olivenöl zweiter Qualität ist das sogenannte ›Provenceöl‹. Man gewinnt es, indem man die ganzen Oliven samt Steinen preßt. Die Früchte werden zwischen mächtigen Steinen – heute in Mühlen – zermahlen. Zum Öl des Fruchtfleisches kommt zusätzlich das Öl der Steine. Dieses Öl ist weniger kräftig im Geschmack und angenehmer im Geruch.

Die dritte Art von Olivenöl erhält man bei nochmaliger Pressung der Kuchen, die bei der Herstellung des ›Provenceöl‹ übrig geblieben sind. Sie werden auseinandergezogen, mit heißem Wasser übergossen und dann noch einmal gepreßt. Man nannte es früher ›Baumöl‹

Bei den ersten beiden Ölsorten spricht man von der besonders schonenden und die Gehaltsstoffe voll erhaltenden Kaltpressung. Die meisten Olivenölsorten, die wir heute im Handel vorfinden, entstammen nicht der Kaltpressung – nicht zuletzt des schon erwähnten kräftigen Aromas wegen. Der Verbraucher zieht Öle mit goldgelber Farbe und einer gewissen Geschmacksneutralität vor.

In früheren Zeiten machte man genaue Unterschiede in der Verwendung der drei verschiedenen Ölsorten: Das ›Jungfernöl‹ wurde in erster Linie für Weihezwecke verwendet, das ›Provenceöl‹ als Speise, das ›Baumöl‹ und das ›Steinöl‹ (aus zerquetschten Olivenkernen) zu Heilzwecken.

Salbeiöl nach göttlicher Anweisung

Das Rezept zur Herstellung eines Salböls steht im Alten Testament im Buch Exodus, Kapitel 31:

»Der Herr sprach zu Moses: Nimm dir Balsam von der besten Sorte: fünfhundert Schekel erstarrte Tropfen-myrrhe, halb soviel, also 250 Schekel, wohlriechenden Zimt, 250 Schekel Gewürzrohr und fünfhundert Schekel Zimtnelken nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, dazu ein Hin Olivenöl. Mach daraus ein heiliges Salböl, eine würzige Salbe, wie sie der Salbenmischer bereitet. Ein heiliges Salböl soll es sein.«

Mit diesem Öl wurden alle Geräte im Tempel gesalbt und somit geheiligt. Es durfte aber nach strenger Anweisung nur zur Weihe, nicht zur Körperpflege verwendet werden: »Wer eine solche Mischung herstellt und damit einen Laien salbt, soll aus seinen Stammesgenossen ausgemerzt werden.« Neben den Kulturgegenständen wurden Priester und später der König mit diesem Öl geweiht. Ein Schekel, das waren 11,5 Gramm. Ein Hin ist ein Krug mit 6,5 Liter. Die Balsamessenzen wurden im Mörser zu einem feinen Pulver zerrieben und dann in das Olivenöl gerührt, den Kräutersatz hat man nach einigen Wochen abgeseiht.

Auf diese Weise wird noch heute das Chrisam hergestellt, das die katholische Kirche bei der Taufe, der Firmung, der Priesterweihe und der letzten Ölung, aber auch zur Altarweihe und zur Herstellung des Weihwassers verwendet. Ein aromatisches Öl, das einen Gegenstand oder eine Person herausnimmt aus der gewöhnlichen profanen Umgebung und zu Gottes Eigentum erklärt.

Es dürfte nicht lange gedauert haben, bis das Verbot übertreten wurde – und zumindest ähnliche Salben in der Körperpflege Anwendung fanden. Denn das erkannten die Menschen vor Jahrtausenden schon: Gibt man Blüten, Blätter, Zweige von Heilpflanzen in das Öl, stellt man den Krug oder die verschlossene Flasche in die Wärme oder gar an die Sonne, dann nimmt das Öl nicht nur den köstlichen Duft der Pflanze an, sondern übernimmt auch ihre Heilkräfte, die sich im Öl lösen.

Erwies sich schon das reine ›Jungfernöl‹ ohne jeden Zusatz als vorzügliches Hautpflegemittel, das bald als kosmetisches Zaubermittel schlechthin allgemein Anerkennung fand – man schuf aus dem Öl auch die Olivenseife, die man heute noch, vor allem in Südfrankreich kennt und benützt –, so wurden die Heilöle geradezu unentbehrlich.

Um nur zwei Beispiele zu nennen:

Arnika-Wundöl

Man füllt eine Flasche mit Arnikablüten etwa zu dreiviertel und gießt ›Jungfernöl‹ darüber, so daß die Blüten eben bedeckt sind. Vier bis sechs Wochen bleibt die verschlossene Flasche an warmem Ort stehen. Dann seiht man die Blüten ab. Mit diesem Öl werden Wunden ausgewaschen, damit sie rascher heilen.

Johannisöl

Die vorsichtig abgezupften frischen Blüten und Blätter des Johanniskrautes gibt man in eine Flasche mit möglichst weitem Hals. Darüber gießt man etwa die vierfache Menge ›Jungfernöl‹. Die Flasche wird gut verschlossen und für sechs Wochen an die Sonne gestellt. In dieser Zeit schüttelt man die Flasche möglichst täglich. Das Öl bekommt eine leuchtendrote Farbe. Wenn es soweit ist, gießt man das Öl durch ein Leinentuch, preßt den Blüten- und Blättersatz gut aus. Das Öl wird im Dunkeln aufbewahrt. Es ist ein vorzügliches Mittel gegen Kopfschmerzen, speziell die Trigeminusneuralgie: Man reibt die schmerzende Stelle mit etwas lohannisöl ein. Es hilft auch bei Gliederschmerzen, Rheuma, Gicht und ist ein gutes Hautpflegemittel.

Innerlich angewendet – man nimmt etwa 10 Tropfen auf einen halben Teelöffel Wasser – verschafft es Linderung bei Leibschmerzen, Koliken, Darmentzündungen und vertreibt Darmparasiten. Johannisöl ist ein wunderbares Mittel gegen Depressionen.

Olivenöl gilt seit Jahrhunderten als das eigentliche galletreibende und das schonendste Abführmittel bei Verstopfung. Ein altes Abführmittel mit gerösteten Feigen ist schon vorgestellt worden (siehe Feigen).

Warmes Baumöl-Bier

Man gibt, so man unter hartnäckigem Stuhl leidet, einen Eßlöffel ›Baumöl‹ in ein Glas warmes Bier. Das trinkt man vor dem Schlafengehen. Es erweicht, treibt den Stuhl und verhindert schmerzhaften Stuhlgang.

Details

- Seiten

- Erscheinungsform

- Neuausgabe

- Erscheinungsjahr

- 2013

- ISBN (eBook)

- 9783942822282

- DOI

- 10.3239/9783942822282

- Dateigröße

- 2.6 MB

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2013 (Februar)

- Schlagworte

- Baum Natur Heilkraft Krankheit Heilung Beziehung zwischen Mensch und Baum Allgeier hey ebook